奥能登地震が引き起こした医療・介護の危機

奥能登地震による医療・介護分野の深刻な人手不足

石川県奥能登地域では、地震の影響で医療分野が深刻な人手不足に直面しています。特に市立輪島病院や珠洲市総合病院では、看護師の退職や退職意向が増加しており、患者ケアに支障をきたす恐れがあります。

看護師不足が浮き彫りにする医療危機

2024年1月の能登半島地震で被災した石川県奥能登地域の四つの公立病院では、看護師60人以上が退職したり、退職の意向を示したりしています。これは、看護師総数約400人のうち約15%に相当し、看護師自身が被災し、生活再建の見通しが立っていないためです。退職者が看護師の2割に上る病院もあり、医療体制の維持が危ぶまれています。

市立輪島病院と珠洲市総合病院の現状

輪島市の市立輪島病院は地震で医療機器が損壊し、断水の事態に見舞われました。100人近くいた入院患者の大半は別の病院に転院し、現在は約20人が入院しています。1月下旬から外来診療を再開しましたが、震災前の3割程度に減少し、1日に約150人が訪れています。約120人いる看護師のうち約30人が退職の意向を示し、うち10人以上が退職届を出しました。彼らの退職理由には、「断水が続いて生活拠点も確保できず、子育てが難しい」「金沢で職場を探したい」という声が多く聞かれます。珠洲市総合病院では、約125人の看護師のうち22人が退職する見通しです。石井和公事務局長は、「家を失った人も多く、目に見えない負担が大きい」と述べています。

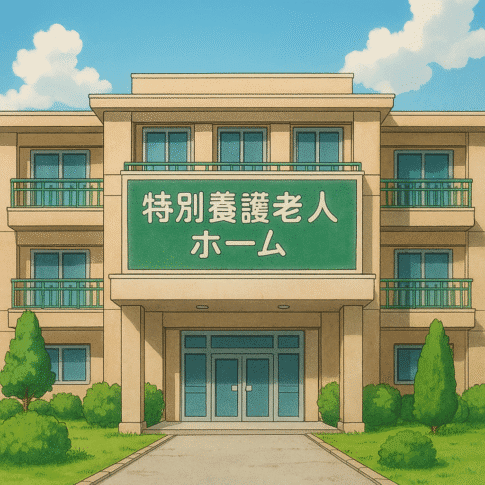

2024年1月の能登半島地震で被災した石川県奥能登地域の医療・介護分野は、深刻な人手不足に直面しています。特に、市立輪島病院や珠洲市総合病院では、看護師の退職や退職意向が相次ぎ、医療提供体制に大きな穴が生じています。これらの病院の看護師の退職理由には、「断水が続いて生活拠点も確保できず、子育てが難しい」「金沢で職場を探したい」という声が多く、被災した看護師たちの生活再建の難しさが浮き彫りになっています。さらに、介護分野も同様の危機に直面しており、高齢化が進む地域社会にとっては、これらの問題が重大な意味を持っています。医療・介護従事者の賃金の低さと職場環境の厳しさが人材不足を引き起こし、地震の影響は医療・介護サービスの質に深刻な影響を与えています。この問題に対処するためには、賃金の見直しと、災害時の特別支援が必要です。医療・介護従事者への支援強化が、地域の将来の健康と安全を守る鍵となります。

この深刻な問題に対処するためには、まず賃金の見直しと、災害時の特別支援が必要です。災害時に医療介護従事者が安心して業務ができるように最初に十分な体制を構築する必要があったのですが、それが十分に行われていないことが要因になっています。