Contents

日本の少子高齢化と外国人労働者の増加

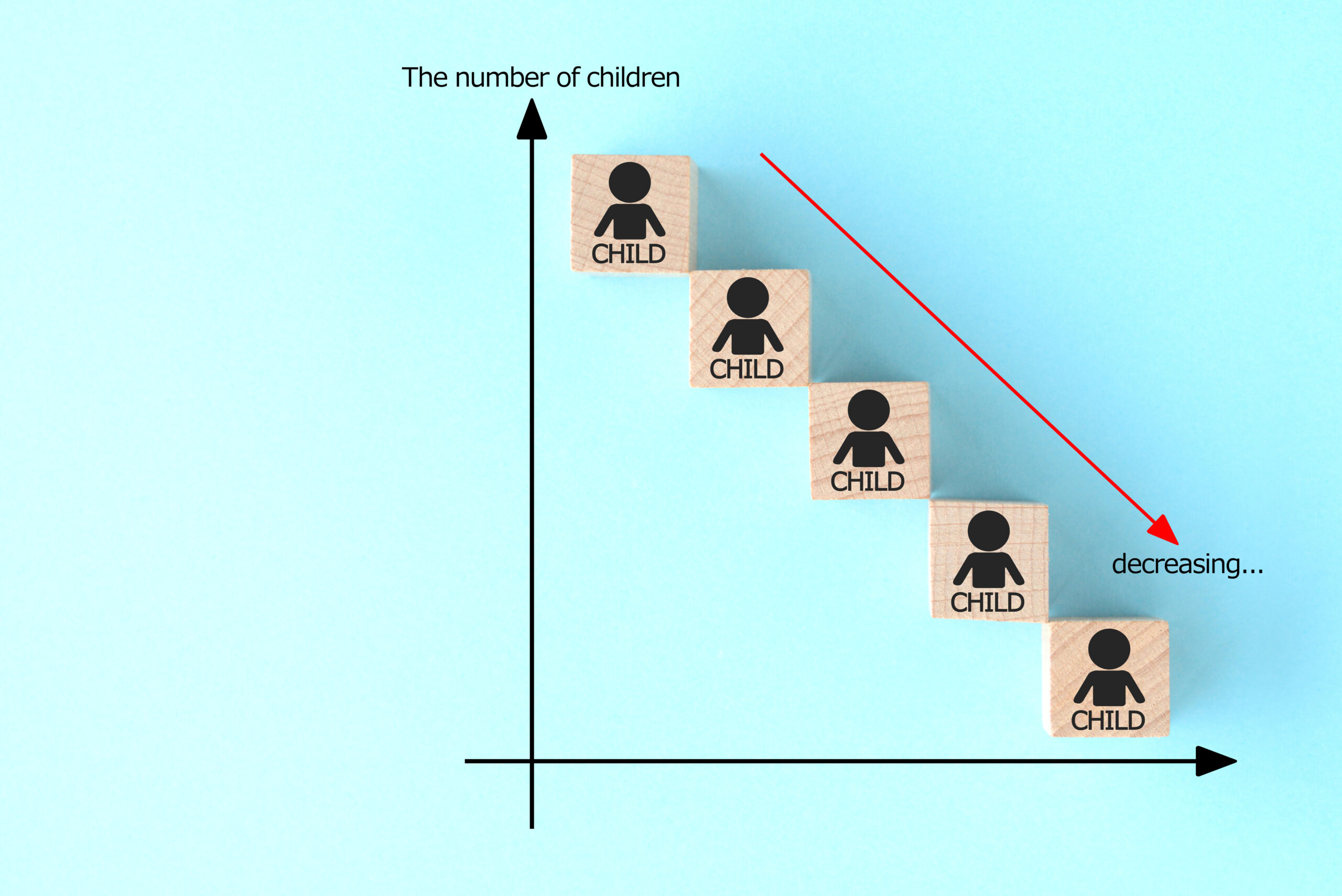

少子高齢化がもたらす労働力不足

日本は少子高齢化が進む中、労働力不足が深刻化しています。政府は、2024年度からの5年間で最大82万人の外国人労働者を受け入れると試算しています。これは、2019年に導入された「特定技能」ビザのもとで設定された受け入れ見込み数の2倍以上に相当します。この動きは、日本が外国人労働者により一層依存する方向へ進んでいることを示しています。

特定技能ビザとその拡大

特定技能ビザは、通算5年の在留期間を持つ「1号」と、熟練技能を持つ者が家族と共に無期限で就労できる「2号」から成り立っています。政府は2023年8月に、2号の対象分野を2分野から11分野に拡大しました。さらに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野の追加も検討中です。

外国人労働者受け入れの現状と展望

2023年11月末現在、外国人労働者の数は20万1307人に増加しています。今後5年間で、製造業が17万3300人、飲食料品製造業が13万9000人、建設が8万人、農業が7万8000人などの受け入れが見込まれています。さらに、新たに追加検討されている分野では、自動車運送業で2万4500人、鉄道で3800人が受け入れられる見通しです。

社会的課題と対策

外国人労働者の増加は、日本語研修や教育訓練の実施を企業に求めるとともに、配偶者や子どもへの生活支援といった新たな社会的課題を生み出しています。この受け入れ拡大は自民党内の議論を経て、年度内に正式決定される見通しです。

まとめ

日本の少子高齢化と労働力不足の解消に向けて、外国人労働者の受け入れが重要な役割を果たしています。政府の政策の変化とその影響を理解することは、これからの日本社会を見据える上で欠かせません。外国人労働者と日本社会の共生に向けた取り組みが、今後も続くことが予想されます。