近年、日本における出生数の減少と婚姻率の低下が社会問題としてクローズアップされています。少子高齢化の未来において、東北大大学院教授・吉田浩氏の「子ども人口時計」によれば、このままのペースが続けば約695年後の2720年には子供の数が1人になるという衝撃的な試算が示されています。結婚しなければ子供を産まない傾向が強い日本では「結婚率=出生率」といえるほど、両者が表裏一体の関係にあるのです。

一方で、こうした論調を「悲観的すぎるのではないか」という声もあります。AIやロボティクスの発展により生活全般の負担が軽減され、税負担の削減や医療の低価格化が進めば、家族形成や子育てに再び注目が集まり、人口が増加に転じる可能性すらあるという見方です。本記事では、少子高齢化の未来をめぐる悲観的な見通しと、そこに隠された希望について考察していきます。本コラムは、産経新聞の記事(2025年1月5日)をもとに考察を加えているものです。

Contents

少子高齢化が加速する背景

結婚相手に出会いにくい「難婚社会」

SNSの普及などにより、対面での人間関係が希薄化しがちな現代。中央大教授の山田昌弘氏は、現代を「難婚社会」と指摘しています。出会いが減り、結婚の機会が少なくなったことで、少子化に拍車がかかっていると言えます。ただ、SNSによって逆に出会いは増えているというのが実態のような気がして、必ずしも出会いが減っているから結婚の機会が少なくなっているというのは少子高齢化の原因ではないとも考えられます。

経済的な閉塞感

長期化する景気の低迷や、若者の手取り収入が増えにくい実情から、結婚や子育てにかかる費用・リスクを不安視する声も大きくなっています。将来の見通しが明るければ「子供を育てる余裕がある」と感じられますが、その実感が持ちづらいのが現状です。実際に、生涯未婚率は男性が28%、女性が17%にまで上昇しており、今後さらに増えていく可能性も指摘されています。医療・介護における高齢者向けの支援が非常に手厚いのに対して、税金を搾取されている割に、若者向けの支援は乏しく、高齢化が重い蓋のようになり、悲観的な将来を思い描くのも仕方がないのは納得ができます。

「未婚ペナルティー」の消滅

大正から昭和、平成初期にかけては生涯未婚率が非常に低く、いわゆる「皆婚社会」と呼ばれていました。その一方で、当時は未婚であることが当たり前から外れた状態とみなされ、孤独感や経済的負担を強いられる「未婚ペナルティー」も存在していたと考えられます。しかし現在は未婚であっても社会的な違和感が薄れ、結婚を選ばないことによるデメリットが感じにくくなっています。

現在の悲観シナリオ:695年後に子供1人

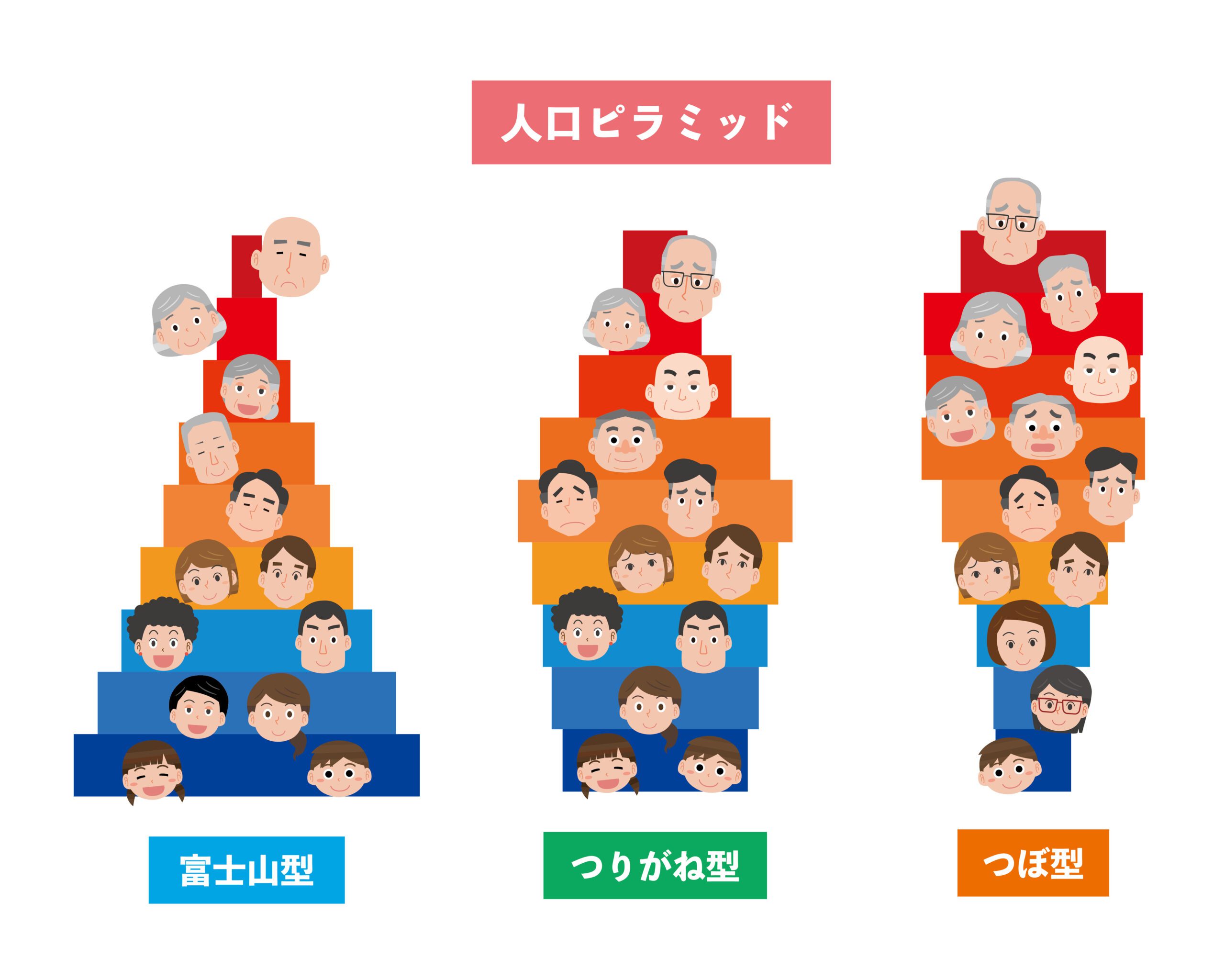

少子高齢化がこのまま進行すると、2720年には日本の子供が1人になるという推計があります。過去に比べて出生率が2を下回り続けてきたことや、婚姻率の低下、単身世帯の増加などから、社会の構造そのものが変化しようとしています。

このままでは、やがて「難婚社会」を通り越して「無婚社会」へ進み、日本が家族という単位を失ってしまうのではないか、という深刻な懸念が広がっています。家庭をもつことは「自分以外の誰かに責任を負う」行為ですが、収入が思うように上がらないなかでリスクを取ろうとする若者は少なくなるでしょう。なお、この種の統計モデルによる将来の推計は、コロナの時にも実感したと思うのですが、現状の前提がそのまま続くとして作成されるものであり、将来に起こる不確実な事象を考慮することはないので、当たることは多くはないというのが実際です。

それでも「少子高齢化の未来」は変えられる?

AI・ロボティクスの進化がもたらす展望

一方で、こうした悲観論に異を唱える見方も存在します。AIやロボティクスの発展が家事・育児・介護をはじめとする多くのタスクを代替し、生活全般の負担を大幅に軽減してくれる可能性があるからです。たとえば、掃除・料理・保育サポートなどがロボット技術で補われれば、子供を育てながら仕事をするハードルが下がり、経済的な不安も軽減されるかもしれません。

税負担の減少と医療の低価格化の可能性

さらに、AIが保険料や医療費の最適化に貢献し、医療が安価で利用しやすいものとなれば、子育て世代にとって最も気がかりな「医療費負担」も軽くなると考えられます。同時に国全体で効率的な財政運営が可能になれば、税負担が軽減され、可処分所得が増えることで消費・投資の好循環を呼び起こす可能性が高まります。

新たな「幸福」のかたち

かつてのように「結婚して子供をつくること」が幸せの唯一のかたちではない時代ですが、AI時代にこそ「人とのつながり」や「家族であること」の価値が見直される可能性があります。ロボットには代替しきれない心の交流や、人間同士だからこそ育まれる信頼関係は、技術が進んでもなお失われないからです。AIやロボットにより仕事が代替されるようになると、人は何のために生きるのかと真剣に向き合うときがやってきて、家族やコミュニティの重要性が見直されることにつながる可能性があります。

おわりに

「少子高齢化の未来」は決して悲観一色ではありません。今はまだ不安要素が大きいのは事実ですが、AIやロボティクスの発達、そして税制や医療制度の改革によって、希望を見出すことは可能です。少子高齢化がもたらす課題と向き合いながら、私たちが未来をどのように選択していくのか。それこそが次世代の日本社会の形を決める重要なカギとなるでしょう。