年金だけで老人ホームに入居できるのか、費用はどのくらいかかるのか、不安に感じている方は少なくないでしょう。しかし、結論から言えば、年金だけでも入居できる老人ホームは存在します。

このガイドでは、年金収入の範囲内で入居可能な老人ホームの種類、費用の目安、そして年金だけでは不足する場合の対処法を詳しく解説します。また、公的支援制度の活用や、自宅を有効活用する方法まで、具体的な選択肢と対策をご紹介。あなたが安心して老後の住まいを見つけられるよう、役立つ情報をお届けします。

老人ホーム選びでお困りの方は、当社の施設相談センターにお気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

Contents

1. 年金だけで入れる老人ホームの種類と費用の目安

年金でも入れる老人ホームへの入居を考える際、まず知っておきたいのは、施設の「種類」と「費用」です。一方で、施設の種類によって費用相場は大きく異なります。それでは、年金収入の範囲内で検討できる施設も存在します。

1-1. 公的施設は年金で入居しやすい選択肢

公的施設は、国や地方自治体が運営主体となっているため、比較的費用が安く設定されています。そのため、年金収入が主な方にとって、入居しやすい選択肢と言えるでしょう。低所得者向けの施設選びについては、こちらで詳しく解説しています。

特別養護老人ホーム(特養)

費用目安: 月額5万円~15万円程度

特徴:

- 原則として要介護3以上の認定を受けた方が対象です。

- 一方で、待機者が多く、入居までに時間がかかる場合があります。

- さらに、所得に応じて費用が軽減される制度が充実しています。

軽費老人ホーム(ケアハウス)

費用目安: 月額6万円~17万円程度(食費、管理費等含む)

特徴:

- 低所得の高齢者が、軽度な介護や生活支援を受けながら自立した生活を送るための施設です。

- A型(食事付き)、B型(自炊)、C型(ケアハウス・食事、生活支援サービス付き)があります。

- また、所得制限がある場合があります。

介護老人保健施設(老健)

費用目安: 月額8万円~18万円程度

特徴:

- 在宅復帰を目的としたリハビリテーションを行う施設です。

- 一方で、原則として入居期間が3ヶ月と定められています。

- さらに、医療ケアが必要な方も利用できます。

介護医療院

費用目安: 月額7万円~17万円程度

特徴:

- 長期的な医療と介護を一体的に提供する施設で、医療ニーズが高い方が対象です。

- また、終末期ケアにも対応しています。

1-2. 民間施設も選び方次第で年金範囲内に

民間施設は、公的施設よりも費用が高めです。しかし、サービス内容や設備が充実しているのが特徴です。さらに、中には年金収入の範囲内で入居を検討できる施設もあります。費用を抑えた施設選びについても参考にしてください。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

費用目安: 月額10万円~30万円程度(賃料、管理費、サービス費等)

特徴:

- 安否確認や生活相談サービスが付帯した賃貸住宅です。

- 一方で、介護サービスが必要な場合は、外部のサービスを個別に契約します。

- さらに、比較的自由に生活できるため、自立度の高い方から軽度な介護が必要な方まで幅広く対応できます。

- また、物件によっては、年金収入だけでも入居可能な低価格帯の部屋もあります。

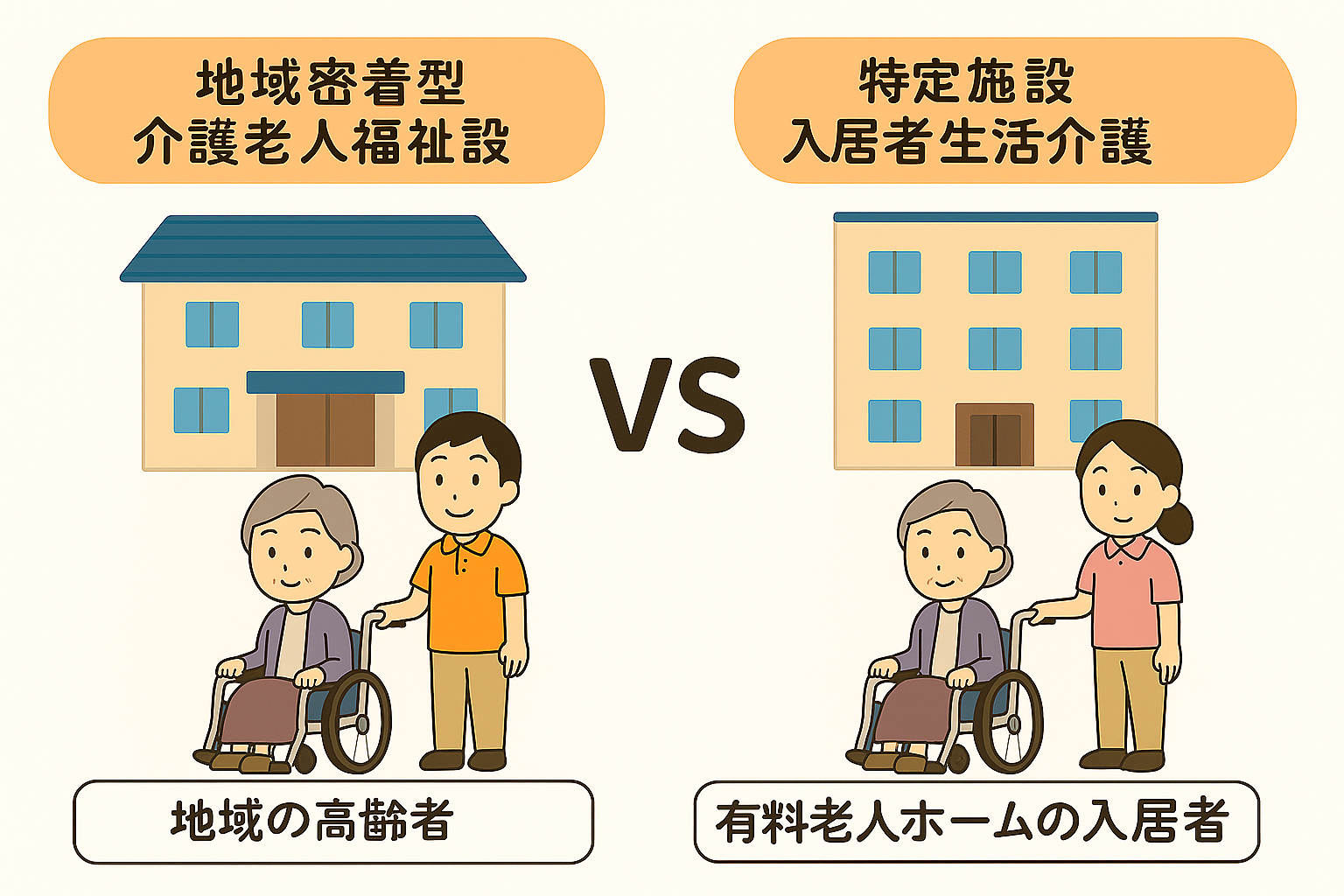

グループホーム

費用目安: 月額9万円~25万円程度

特徴:

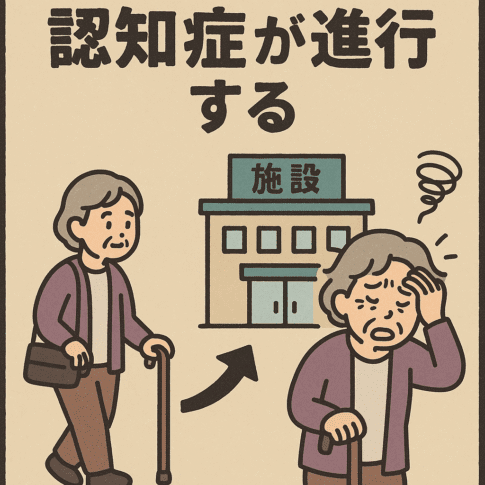

- 認知症の高齢者が、少人数で共同生活を送る施設です。

- また、認知症の症状の進行を緩和し、自立した生活を支援します。認知症対応の施設選びについては、こちらで詳しく解説しています。

- さらに、地域密着型サービスのため、住民票のある市町村の施設にしか入居できません。

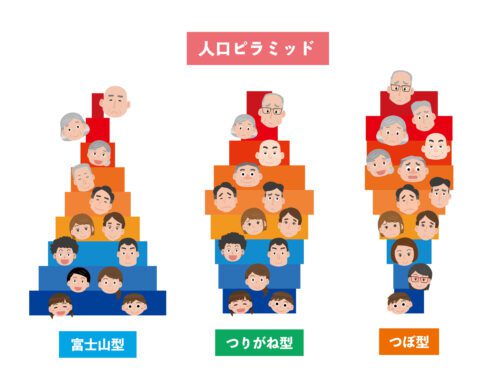

2. あなたの年金額を確認しよう!平均受給額と確認方法

老人ホームの費用を考える上で、ご自身の年金額を正確に把握することは非常に重要です。

2-1. 年金の平均受給額(令和5年度末現在)

令和5年度末時点での年金平均受給額は以下の通りです。

- 厚生年金(男女全体): 月額 約14.6万円(国民年金部分を含む)

- 国民年金(男女全体): 月額 約5.8万円

あなたの年金額が平均と比べてどうか、また、受け取れる年金の種類によって、老人ホームの選択肢が大きく変わることを理解しておきましょう。

2-2. あなたの年金額を確認する方法

ご自身の年金額は、以下の方法で確認できます。

- 「ねんきんネット」:

- インターネット上で年金の記録や見込額を確認できるサービスです。

- また、スマートフォンやパソコンから24時間いつでもアクセスできます。

- さらに、登録方法については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

- 「ねんきん定期便」:

- 毎年誕生月に日本年金機構から郵送されるハガキです。

- また、これまでの加入記録や将来の年金見込額が記載されています。

- さらに、50歳未満の方と50歳以上の方で記載内容が異なります。

3. 年金だけでは足りない場合の対処法

年金収入だけでは老人ホームの費用が不足する場合でも、諦める必要はありません。一方で、様々な公的支援制度や資産活用方法があります。

3-1. 活用すべき公的支援制度

国や自治体には、介護費用や生活費の負担を軽減するための制度が多数用意されています。

高額介護サービス費

1ヶ月に支払った介護サービス費の自己負担額が上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。また、所得に応じて上限額が設定されています。さらに、申請方法や詳細は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認しましょう。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

所得や資産が一定額以下の方が、特別養護老人ホームなどの施設に入所した場合の食費・居住費の負担が軽減される制度です。また、所得に応じて、負担限度額(月額)が定められています。さらに、申請には、預貯金などの資産状況を示す書類が必要です。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度

社会福祉法人などが提供する一部の介護サービスにおいて、低所得者世帯の利用者負担を軽減する制度です。一方で、具体的な軽減割合や対象となるサービスは、自治体や施設によって異なります。

介護保険料の減免制度

災害や失業、所得の減少など、特別な事情により介護保険料の支払いが困難になった場合に、保険料が減免されることがあります。

生活保護制度

最低限度の生活が保障されるよう、国が生活費や医療費などを援助する制度です。また、年金収入だけでは生活が成り立たないと判断された場合に適用されます。さらに、老人ホームの費用も含まれる場合があります。

市区町村独自の助成制度

お住まいの市区町村によっては、上記以外にも独自の高齢者支援や介護に関する助成制度を設けている場合があります。

【どこに相談・確認すればいい?】

これらの公的支援制度や自治体独自の制度については、以下の窓口で相談・確認できます。

- 地域包括支援センター: 高齢者やその家族の総合相談窓口です。さらに、介護サービスや高齢者福祉制度に関する情報提供、申請手続きの支援など、幅広く対応してくれます。

- 市区町村の介護保険担当窓口: 介護保険制度に関する専門部署です。また、各種申請手続きや制度の詳細について相談できます。

3-2. 自宅を有効活用して費用を捻出する方法

持ち家がある場合、それを活用して老人ホームの費用を捻出する方法もあります。

リバースモーゲージ

自宅を担保にしてお金を借り入れ、死亡時に自宅を売却して一括返済する制度です。また、自宅に住み続けながら資金を得られるメリットがあります。しかし、金利変動リスクや長生きリスク(長生きすると借り入れ限度額に達してしまうリスク)など、注意点も多いため、専門家によく相談しましょう。

- メリット: 自宅に住み続けながら生活資金を得られる、毎月の返済負担が少ない。

- デメリット: 利用条件が厳しい、お金の使い道が限定される場合がある、金利上昇リスク、不動産価格下落リスク、長生きリスク。

マイホーム借り上げ制度

自宅を一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)などに貸し出し、賃料収入を得る制度です。また、自宅を売却せずに住み替え費用を確保できます。さらに、空室時でも賃料が保証されるのが大きなメリットです。

- メリット: 空室リスクが低い(賃料保証がある)、自宅売却せずに資金を得られる、将来的に自宅に戻れる可能性も。

- デメリット: 一般的な賃貸よりも家賃設定が低めになることが多い、賃料収入から差し引かれる費用がある。

4. 専門家のアドバイスを活用しよう

年金でも入れる老人 ホーム選びや費用の捻出は、専門的な知識が必要となる複雑なプロセスです。一人で抱え込まず、各種専門家のアドバイスを積極的に活用しましょう。

4-1. ケアマネージャー

介護に関する専門家で、ケアプランの作成や介護サービスの調整を行います。また、あなたの心身の状態や希望に合った老人ホームの種類、必要な介護サービス、費用に関する相談にも乗ってくれます。さらに、地域の介護サービス情報にも詳しいため、相談することで適切な施設選びのサポートが受けられます。

5. 老人ホーム選びから入居までの流れと注意点

老人ホーム選びは、情報収集から契約まで、様々なステップがあります。失敗しない施設選びの詳しいガイドも併せてご確認ください。

5-1. 入居までの一般的な流れ

- 情報収集: パンフレット請求、インターネット検索、相談窓口の利用など。

- 見学・体験入居: 実際の施設の雰囲気やサービスを確認します。

- 申し込み・契約: 必要書類を提出し、契約内容をよく確認します。

- 引っ越し・入居: 新しい生活のスタートです。

5-2. 見学時のチェックポイント

- 施設の雰囲気: スタッフの対応、入居者の方々の様子、清潔感など。

- 費用内訳: 月額費用以外にかかる費用(介護保険自己負担分、医療費、おむつ代など)を明確に確認しましょう。

- 医療体制: 提携医療機関や夜間の緊急対応について確認しましょう。

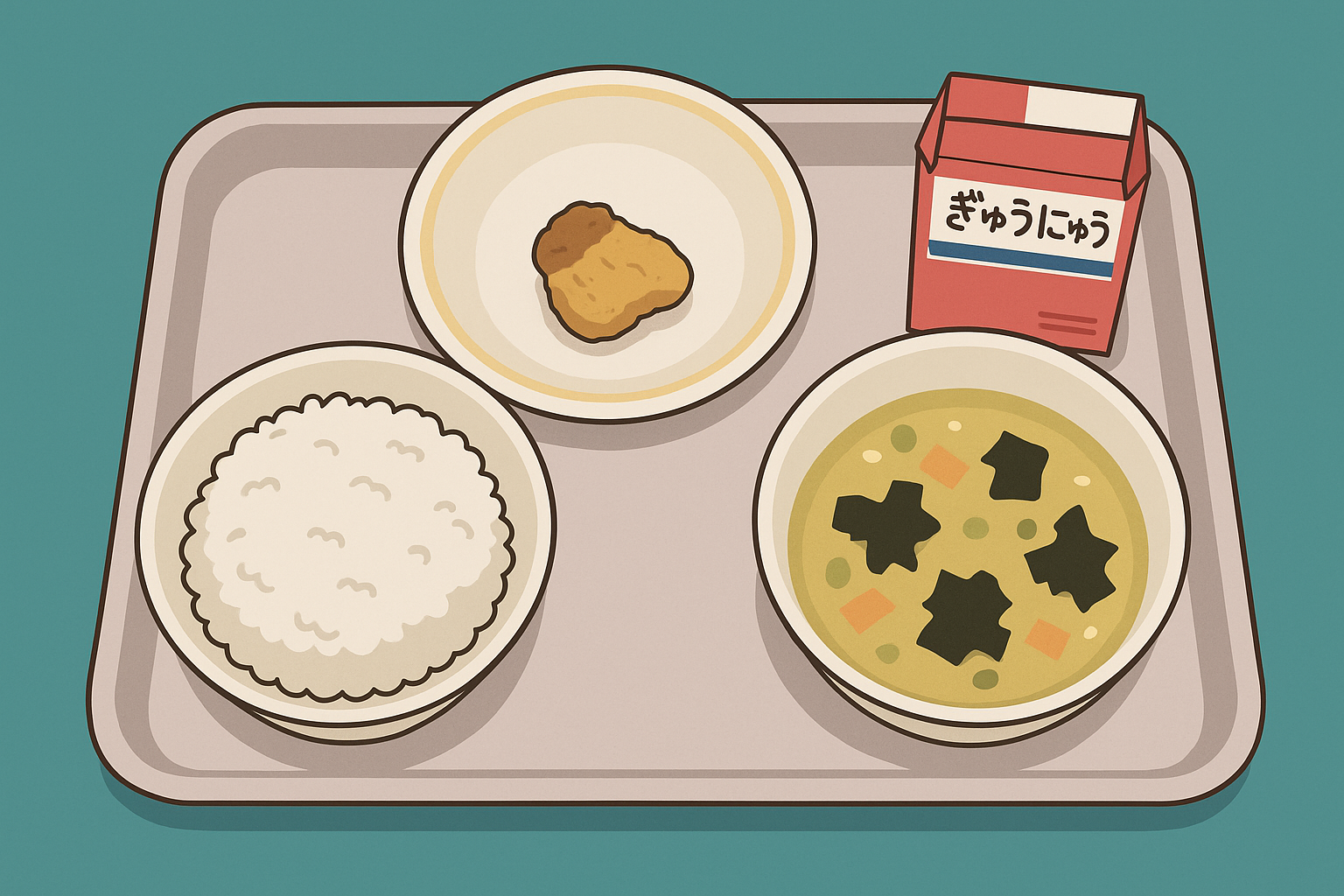

- 食事内容: 食事の提供方法、選択肢、アレルギー対応などを確認しましょう。

- レクリエーション・イベント: どのような活動が行われているか確認しましょう。

5-3. 契約時の注意点

- 契約書の内容: 入居一時金、月額費用、解約条件、返還金規定などを細部まで確認し、不明な点は必ず質問しましょう。

- 重要事項説明書: 施設の概要、サービス内容、職員体制、料金などが記載されています。しっかりと読み込みましょう。

- 短期解約特例(クーリングオフ): 特定の条件を満たせば、入居後一定期間内(通常90日以内)に解約した場合、初期費用の一部が返還される制度があります。必ず確認しておきましょう。

6. 最新の制度情報を確認するには?

年金制度や介護保険制度は、社会情勢の変化に伴い改正されることがあります。そのため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

まとめ:年金で入れる老人ホームは「諦めない」ことから始まる

「年金だけで老人ホームに入れるのか」という不安は、多くの方が抱えるものです。しかし、この記事でご紹介したように、公的施設や費用を抑えた民間施設を選び、各種公的支援制度や資産活用方法を組み合わせることで、年金収入の範囲内で入居することは十分に可能です。

老人ホーム全般の基礎知識や介護施設の選び方についても、ぜひ参考にしてください。

不安なことや疑問があれば、一人で抱え込まずに専門家や相談窓口に相談することが、安心できる老後の住まいを見つけるための第一歩です。当社の施設相談センターでは、年金でも入れる老人 ホーム選びに関するご相談を承っています。ぜひお気軽にご相談ください。